本記事では、FUJIFILMの「X-E5」と「X100Ⅵ」を比較していきます。

今回は私が実際にどちらを購入するか悩んでいるので、思考整理を兼ねて自分なりにこだわった項目についてお話ししていきます。

一般的な視点から少し離れるところがあるかもしれませんが、一つの見方として参考にしていただけたら幸いです。

それでは基本的なスペック等からお話しして、それぞれの良い点などについて記載していきます。

▼こちらはYouTubeでの解説です。

▼X-E5のレビュー動画もアップしました。

▼X100Ⅵはずっと手に入りにくい状況ですよね。

欲しい方は買える時に買っておいた方が良さそうです。

概要

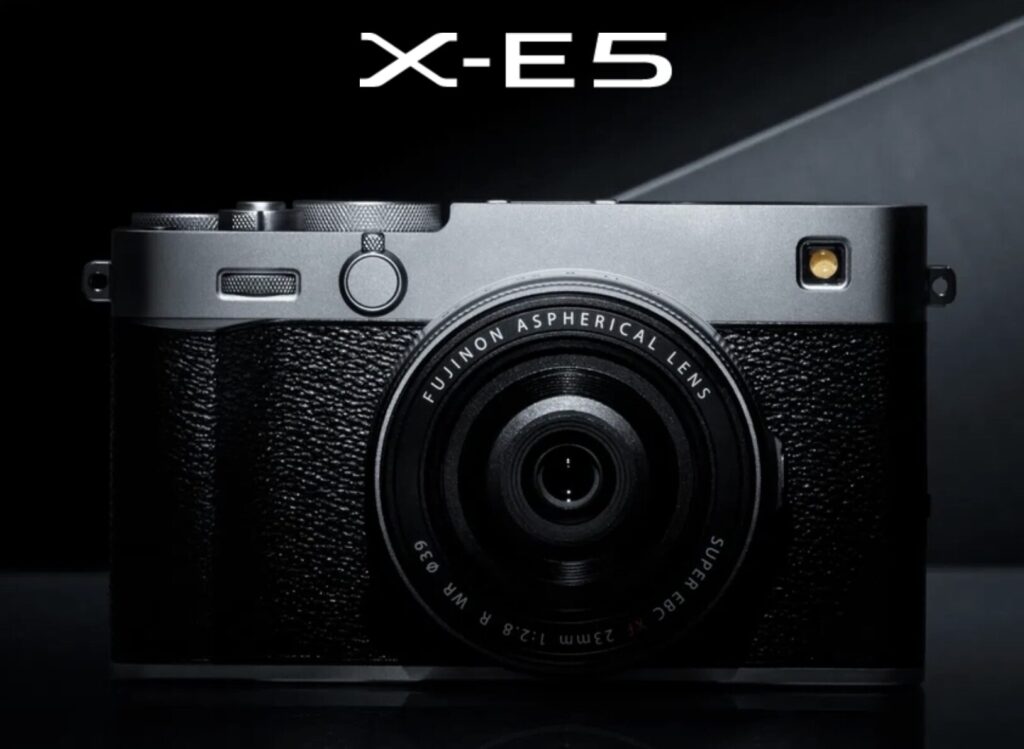

X-E5とは?

FUJIFILMのミラーレス一眼ラインナップの中でも、とりわけコンパクトさに重点を置く「Eシリーズ」。

先代のE4が2021年2月に発売されて以来、4年半が経過しての後継機発売となります。

E4と比べると一回り大きくなり、ボディ内手ぶれ補正が搭載されたのが大きな変化。

この変化によりサイズや性能面で、レンズ一体型のX100シリーズと近い存在になった感じがします。

私は小型ボディを望んでいたので、この大型化によりE5の購入を迷うこととなりました。

古くからのフジユーザーの方々はどう思われているのでしょうか。

ちょっと関心があるところです。

X100Ⅵとは?

一方、X100Ⅵは、X100シリーズの従来からのクラシカルな佇まいを踏襲したモデルとなっています。

先代のX100Ⅴが2020年2月発売、X100Ⅵが2024年3月発売なので、約4年での後継機発売となりました。

デザイン性の高いモデルなので、根強いファンも多いことでしょう。

X100Fなどは、今でもあえて好んで使用される方が多いと聞いています。

このX100Ⅵの存在がX-E5購入時の迷いになっている、という方もきっと多いでしょう。

まさに私の迷いでもあるので、じっくり比較検討してみたいです。

▲X100Ⅵのレビュー記事はこちら。

昨年お借りできる機会があったので、使い込んでみました。

基本スペック

それぞれ比較しながら、主なスペックを紹介します。

| X-E5(レンズキット) | X100Ⅵ | |

| 撮像素子(センサー) | 約4020万画素(X-Trans CMOS5) | 約4020万画素(X-Trans CMOS5) |

| 画像処理エンジン | X-Processor 5 | X-Processor 5 |

| レンズ | キット 換算35mm F2.8 最短0.2m | 換算35mm F2 最短0.1m |

| フィルター径 | 39mm | 49mm |

| 内蔵NDフィルター | なし | あり(4段分) |

| 手ブレ補正 | 5軸中央7.0段、周辺6.0段 | 5軸6.0段 |

| フラッシュ | なし | あり |

| シャッター方式 | フォーカルプレーンシャッター | レンズシャッター |

| 動画性能 | 6.2K 30p、4K 60p | 6.2K 30p、4K 60p |

| AF(オートフォーカス) | 被写体検出AF&瞳AF | 被写体検出AF&瞳AF |

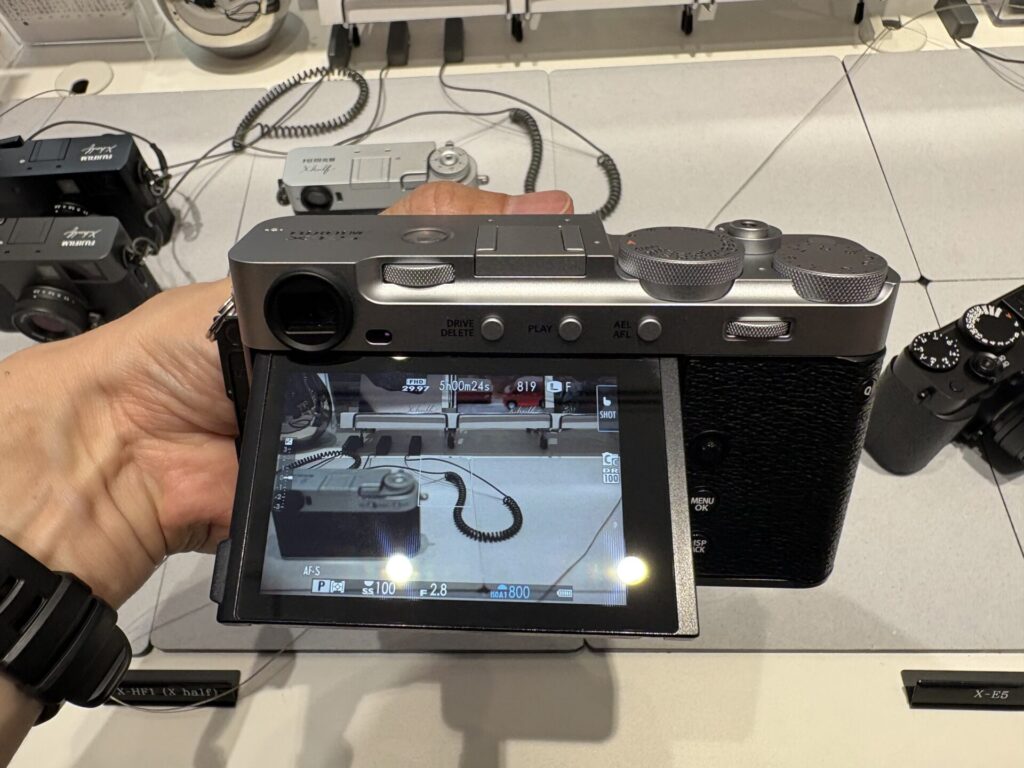

| 液晶モニター | 104万ドットチルトモニター | 162万ドットチルトモニター |

| EVF | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット | 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット |

| OVF | なし | あり |

| 撮影可能枚数 | 約310枚(EVFノーマルモード) | 約310枚(EVFノーマルモード) |

| 質量 | 質量535g(バッテリー、SDカード、レンズ含む) | 質量521g(バッテリー、SDカード、レンズ含む) |

| 外形寸法(W/H/D) | 124.9×72.9×33.0(最薄部) | 128×74.8×33.2(最薄部) |

| 価格(定価) | 想定:約28万円(税込) | 約28万円(税込) |

スペック上の違い

センサーや画像処理エンジンは同じですが、細かいところで違いがあります。

基本的にはX100Ⅵの方が高性能という印象を受けます。

X100Ⅵの性能が勝っている項目は以下のとおり。

・明るいF2のレンズが付属

・最短撮影距離の短さ 「0.1m」

・NDフィルター内蔵

・フラッシュ内蔵

・液晶モニター、EVFともにE5よりも高解像

これらの点において、性能上はX-E5よりも優れていると言えます。

では、なぜX100Ⅵに即決しないのか?

これだけの優位性があるのだから、迷わずX100Ⅵで良いのでは?と言われそうですね。

そうなんです、いくつか理由があります。

次はX-E5の私的な優位点についてお話ししていきます。

X-E5の良いところ

レンズ交換式の自由度の高さ・メンテナンスのしやすさ

X-E5はレンズ一体型のX100Ⅵと違い、レンズを交換することができます。

とても当たり前のことですが、この違いをどう捉えるかが大きな分かれ道になろうかと思われます。

レンズ交換できることのメリットを私は以下のように感じています。

様々な焦点距離・特性を持ったレンズを楽しめる

X-E5のキットレンズは換算35mmですが、レンズ交換すれば簡単に28mmだったり50mmだったりと違った表現を楽しむことが可能です。

一方で、この選択肢の多さがいわゆる「レンズ沼」の入口になる危険性もはらんでいるんですよね。

X100Ⅵのメリットとして、35mm一本固定と割り切ることで、レンズへの無用な欲求を断ち切り、純粋に「写真撮影」に集中することができるということ挙げる方も多いです。

そして、4,000万画素センサーを活かし、一段階クロップを使うことで50mmの焦点域でも2,000万画素の写真を残すこともできます。

これはそれぞれの考え方だと思います。

自分にとって必要なレンズ数本を揃え、「足るを知る」の境地に至った人にとっては、交換式にデメリットを感じることは少ないかもしれませんね。

センサークリーニングを容易に実施できる

これはわかりやすいメリットだと思います。

レンズを外せばセンサーを目視できるので、ゴミが付着したら比較的簡単にクリーニングすることができます。

実際、私も自宅でクリーニングしています。

一方、X100Ⅵはレンズを外すことができません。

レンズが外れないんだからセンサーにゴミは付かないんじゃないの?

と思われがちですが、一概にそうとも言い切れないんですよね、、。

X100Ⅵには、超音波振動でゴミを落とすタイプのクリーニング機能が備わっていますが、優秀とはいえ、この機能は絶対のものではありません。

しっかり落とすには、やはりセンサーに直接アクセスする必要があるんですよね。

容易にクリーニングできるという点においては、レンズ交換式のメリットは大きいと思います。

端子類がボディ左側にまとまっている

このように、ø3.5mmステレオミニジャック・USB-C・HDMIマイクロがカメラを持った際、左側にくるように設計されています。

一方、X100Ⅵはこれらの端子が右側に設けられています。

細かいところなのですが、これが結構使いにくい、、。

ケーブルをつないだまま操作する時、右手でグリップを握ることができなくなり、操作しづらいんですよね。

ボタンを押す時は、やはり右手で握って操作したいものです。

その点X-E5は、X-E4を踏襲して左側に端子がくるようになっています。

▲こちらはX-E4

やはり端子類はこっち側にあった方が使いやすいです。

プレートを付けても底部のふたに開閉に干渉しない

ネジ穴が中央に設けられており、左に見えるバッテリーとSDカードを格納する箇所の蓋と距離があります。

プレートを付けても蓋の開閉に干渉する心配はなさそうです。

一方こちらは X100Ⅵ。

ネジ穴の位置と蓋との感覚が短いので、このようにプレートをつけると開閉出来ません。

プレートを付けることが無い人にとっては関係の無い話しですが、できれば配慮しておいて欲しいところ。

▲ちなみにこちらは先代X-E4。

E4もX100Ⅵ同様、ネジ穴の位置がちょっと難ありでした、、。

E5になって、しっかりと改善してくれた感じですね。

X100Ⅵの良いところ

性能で勝るX100Ⅵに即決しない理由として、X-E5に備わっているメリットをあげてきました。

このまま「私はX-E5に決めます!」と言う前に、今まで言及してこなかったX100Ⅵの良さについてもう一回考えてみたいと思います。

F2の高性能レンズが付いている

Xマウントレンズでこのサイズ感のものとなると、現行ではXF27mm、X-E5のキットとなる予定のXF23mmあたりですが、どちらもF2.8となっています。

F2という明るさで、交換式のパンケーキレンズとほぼ同サイズのレンズが付属するというのは大きなメリットですよね。

このレンズを求めてX100Ⅵにする、というのは現実的な選択でしょう。

防塵防滴仕様のボディー

X100Ⅵのボディーは防塵防滴仕様となっています。

レンズは、アダプターリング「AR-X100」とプロテクトフィルター「PRF-49」を装着することで防塵防滴になります。

一方、X-E4のボディーは非対応です。

キットレンズ「XF23mm F2.8 R WR」は防塵防滴仕様。

セットで考えると、ハードな環境下での使用はX100Ⅵが便利そうですね。

ISO感度調節兼用のシャッタースピードダイヤル

I感度をひと目で視認できるギミックが秀逸ですよね。

ISOをマニュアルで調整することが多い方には嬉しい機能。

マストの機能では無いけれども、好きな人にはたまらないでしょう。

4段分の内蔵NDフィルター

内蔵NDの存在は何気にありがたいものです。

写真撮影時は高速電子シャッターのおかげで、ND無しでもなんとかなる場合が多いですが、動画撮影時はやはりNDの必要性を実感しますよね。

まあ、動画撮影時に4段分で足りるのか?というのはシーンによると思いますが、絞りきっても明るすぎる時の「あと少し」を稼ぐ一助にはなるのかと。

X-E5にも備われば良かったのに、、。

私の結論

XE5 と X100Ⅵ 、それぞれの良し悪しを色々とお話ししてきました。

さて、それでは私的な選択とその理由をお話しして締めくくります。

結論、私は「X-E5」を選択します。

結局、性能面では劣る「X-E5」を購入することにしました。

理由は以下3点、先程述べなかった理由達です。

理由1:レンズシャッターよりもフォーカルプレーンが好き

X-E5 と X100Ⅵ のシャッターフィーリングを比較した時、私が心地よいと感じたのはX-E5のシャッターでした。

X100Ⅵはレンズシャッターを採用しているので、パチっという小さな音・小さな振動のシャッターになります。

振動が小さいというのはもちろん大きなメリットであり、ブレの防止にもなるでしょう。

それを承知の上で、やっぱり私はセンサーのすぐ前にシャッター機構があるもののほうが好きです。

実際、X-E5のシャッター音は好きな感じで、写真を撮るのがさらに楽しくなる気がしました。

(音で言うと、X-T5のシャッター音も好きな部類です。)

レンズシャッター機でミニマルに撮るなら、RICOHのGRⅢがあるので、FUJI機もレンズシャッター機にするのはちょっと抵抗があったというのも理由の一つですね。

理由2:XF35mm F1.4 R を使い続けたい

この理由も個人的なものになりますが、Xマウント使いの方なら理解いただける方もいるのではないでしょうか。

この換算53mmの定番神レンズから離れる気にはなれなかったんですよね、、。

もちろんFUJI機を2台持てる方にとってはこの理由は薄いのかもしれませんが、私は性格上物をあまり増やしたくなくて、スナップ用のカメラはミラーレス一台・コンパクト一台と決めているもので。

そうなると、やはり最終的にはレンズ交換式、という選択になりました。

ちなみにレンズの運用はこの2本で。

1、新発売の XF23mm F2.8 R WR (換算35mm)

2、XF35mmF1.4 R (換算53mm)

基本は23mmで気軽にスナップ、明るさやボケ感が欲しい時は35mmF1.4で、という感じです。

理由3:やっぱり新製品に惹かれる

そして、これを言うと身も蓋もないのですが、やっぱり「新製品」っていいですよね。

物を買う時、話題性の中に身を投じるのも楽しさの一要素だと思います。

少ない生産量・予約合戦・抽選・当選・購入、と一筋縄ではいかない道のりですが、届いて開封・セッティングする時の高揚感を味わいたいものです。

おわりに

FUJIFILM X-E5 と X100Ⅵ について長々とお話ししてきました。

それぞれ良い点もあれば、自分には合わない点もあります。

どこが譲れて、どこが譲れない点なのか、一つ一つ整理して検討してきました。

このように順序立てて考えたことによって、納得のゆく買い物ができそうだと思えてきました。

少しでも皆様の参考になれば嬉しく思います。

▼こちらはXマウントの「新定番ズームレンズ」のレビューです。

よろしければご覧ください。

コメント